目の構造

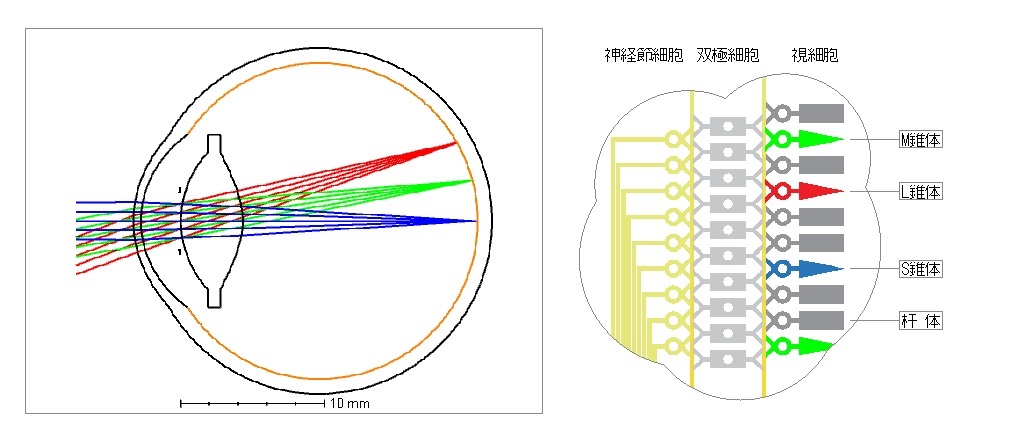

下左図に眼の光学モデルを、

眼の光学要素は角膜(凸メニスカス)、虹彩、水晶体(フォーカス調整)、網膜(センサー)

眼球サイズは約φ25 mmで遠視眼は短め、近視眼は長め

有効焦点距離は16.2 mmほど

光学的にみると角膜が負のパワー、水晶体が性のパワーで色消し効果

※ 眼内レンズ、コンタクトレンズ、眼底カメラなどの光学設計では目のモデルが必要ですが、

下左図のような簡単なモデルから、かなり複雑な光学モデルまで多種多様です

光学ソフトOpTaliXでは様々な光学モデルが掲載されてます

下右図に網膜の概略のモデル

センサーにあたる部分が網膜(下左図の橙色)

網膜は神経細胞層(9層)と視細胞層(1層)

光学的に重要なのは視細胞層

視細胞は明るい光を受容する錐体(s・M・L)と、明るさを感じる杆体

※ 光学的に重要なのは錐体の特性

S錐体 短波長(青)の光の受容体

M錐体 中波長(緑)

L錐体 長波長(赤)

※ 誰そ彼(たそがれ)_薄暗くて誰かわからない時間帯を指しますが、錐体は機能せず杆体が働いている状態

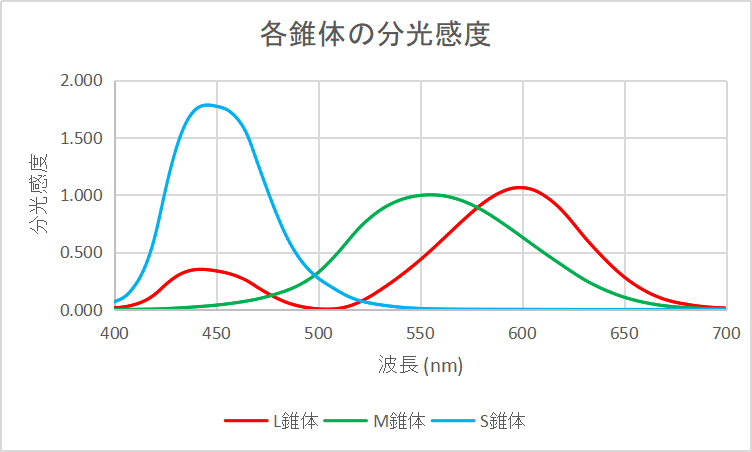

各錐体の分光感度

下左図に各錐体の分光感度(M錐体のピークは光を1とし正規化)

S錐体は450 nm近傍に、M錐体は550 nm近傍に、L錐体は600 nm近傍にピーク

※ https://www.uni-kiel.de/psychologie/golz/publications/2003a/XYZ.html

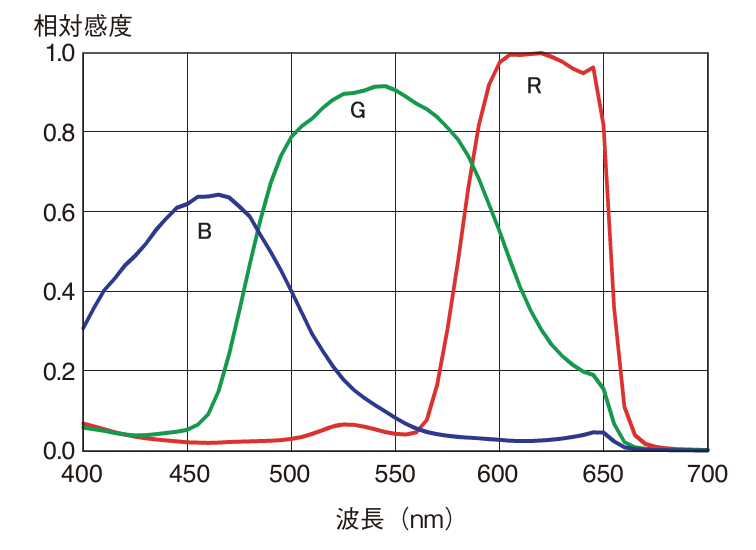

下右図はソニーXCLシリーズカメラの分光特性

カメラの分光特性はほぼ錐体と合致しますが、L錐体の短波長側の小さなピークが相違点

※ L錐体の短波長側の感度は印刷での青色の再現性、光源の演色性などに影響します

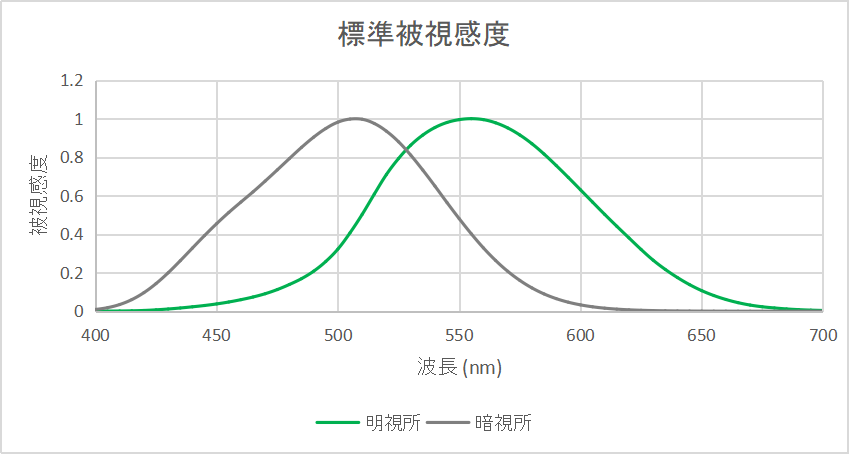

標準比視感度

標準比視感度は同じエネルギーの光に対し、明るさを感じる度合い(標準は平均値の意味)

発光エネルギーが同じで波長が異なる単色の光に対し、明るさをどのように感じるか

明るい所から暗い所へ変わると比視感度は短波長側へシフト(下左図は@明視所・@暗視所の比視感度)

※ 古来 焚火とか蝋燭とか暗所での光源は色温度が低い 眼は白色をできるだけ認識できるようWBを調整

※ 眼の分光感度は望遠鏡、顕微鏡などの目視する機器の色補正に影響

※ 良く分かりませんが、比視感度のピークから遠くなる波長の光は心を休める、逆に近い波長は活動的に

※ 光の単位照度(lx)、光束(im)、光度(cd)は比視感度を含む値

※ 下図は「JISハンドブック 光学機器」のデータから作成

視度(ジオプター Diopter)

視度はレンズの屈折力(パワー)を指す値で、1メートルを焦点距離で割った値

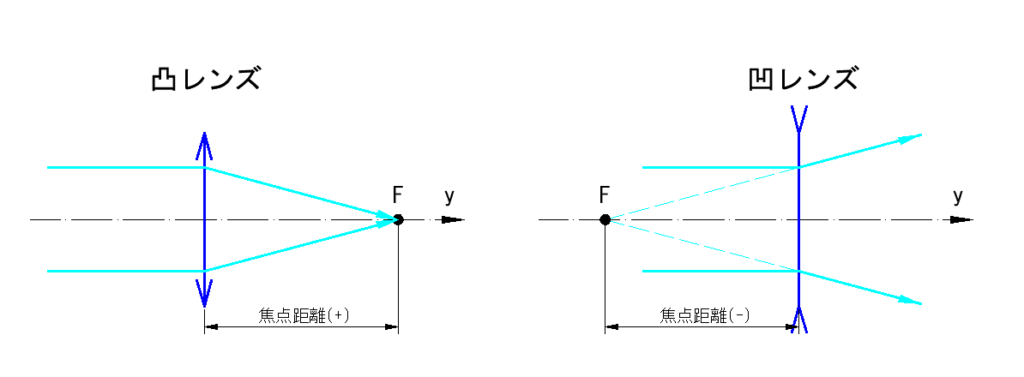

下左図は凸レンズ、焦点位置Fが正なので視度は [+]

例えば焦点距離200 mmの凸レンズの視度は+0.5D(or +5 dp.)

下右図は凹レンズ、焦点距離Fは負なので視度は [-]

例えば焦点距離200 mmの凹レンズの視度は-0.5D(or -5 dp.)

※ 視度は元々眼科医が提唱した考え方、遠視眼・近視眼等を矯正するための指標

眼鏡の度数と同じ意味(言葉の使用環境で違いがありますが)

※ 屈折面の間隔が狭い場合、光学パワーは加算されます

例えば1Dのレンズと0.5Dのレンズを近接して配置すると合成パワーは1.5D

眼鏡の調整では便利な値です