光と色の3原色

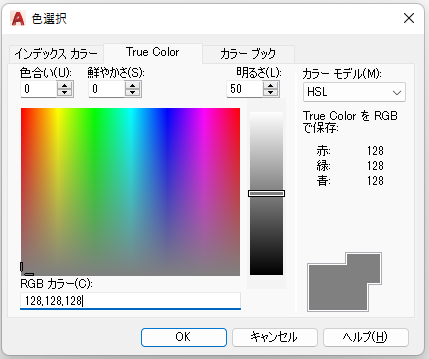

❍ 光の3原色(加法混色)

色は網膜・色細胞のS錐体(短波長)、M錐体(中波長)、L錐体(長波長)の刺激値により生じます

この刺激値が脳へ伝達され、色として知覚されます

各錐体の感度ピーク波長近傍の光を3原色と呼びます

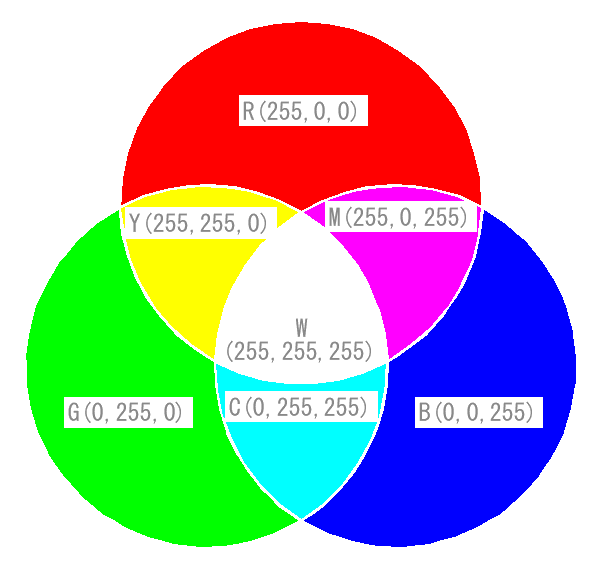

※ 光の3原色は色空間次第です

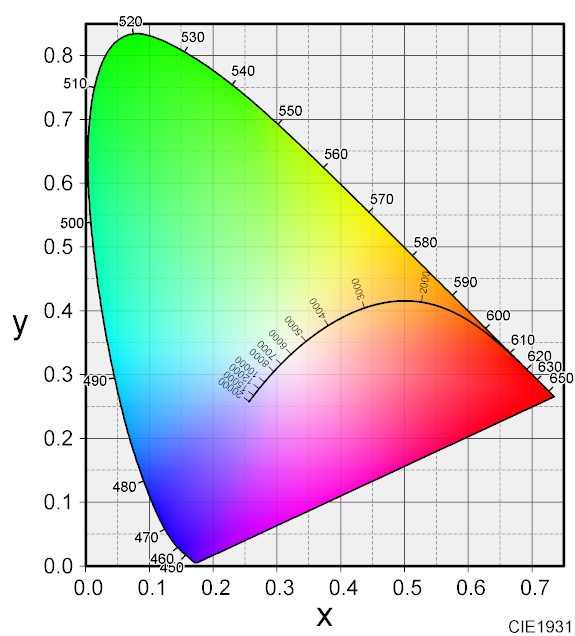

下右図は色度図に代表的なsRGB、AdobeRGBの色空間を重ねますが、各三角形の頂点が光の3原色

※ 参考 技術資料>1.光について>2)眼の特性

S錐体・M錐体が刺激されるとマゼンダ、M錐体とL錐体が刺激されると黄、S錐体とL錐体が刺激されるとシアン

また、S錐体、M錐体、L錐体が全て刺激されると白として認識されます

これを加法混色と呼びます

下左図は光の3原色とその加法混色の例です

図中、カッコ内に数字が振ってありますがこれはRGBコード

RGBコードは8 bitで約1678万色(28*3)が表現できます

※ RGBコードを10進数表示で示しますが、16進で表示する場合もあります

例えば R[255, 0 ,0]の場合、16進表示では #FF0000(上位2桁;R、中位2桁;G、下位2桁;B)

下右図はCIE 1931 RGB色空間の色度図

馬蹄形の外側をスペクトル軌跡と呼び、数字は単色の光の波長(単位_nm)

X軸近くの直線(弦)は純紫軌跡と呼ばれます

赤色の箇所から弧状の線が伸び数字が振ってありますが、この値は色温度(単位_K)

※引用 色度図は [http://phonon-spectrum.com/] のColorAC(カラーエイシー)を使用させて頂きました

※参考 技術資料>4.映像・編集>1)カメラの設定>b) 色空間

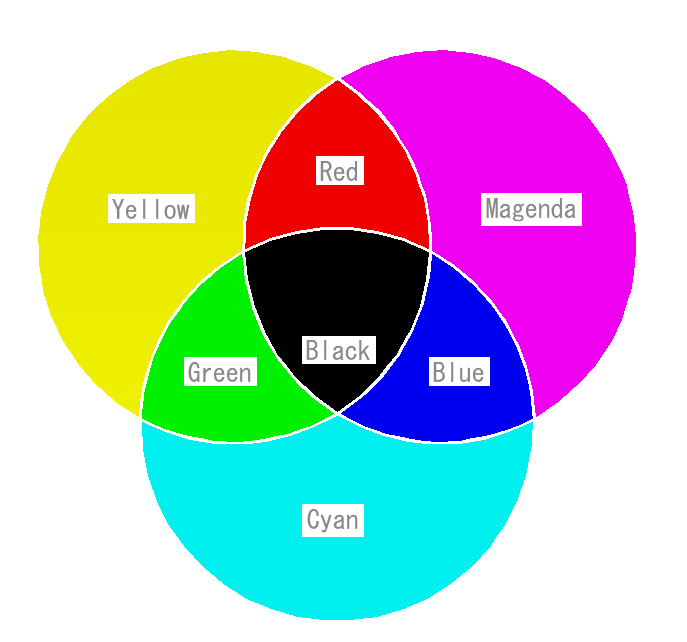

❍ 色の3原色(減法混色)

色の3原色はシアン、マゼンダ、イエロー

シアンは青と緑を反射し赤を吸収、マゼンダは青と赤を反射し緑を吸収、イエローは緑と赤を反射し青を吸収

例えば、イエローとマゼンダを混ぜ合わせるとイエローにより青が吸収され、マゼンダにより緑が吸収されるので反射する光は赤のみ

印刷に用いるインクの場合など、混ぜ合わせることで反射する光を引き算するので減法混色と呼びます

※ CMYKのKは黒(Key plate) 輪郭を明瞭にする、あるいは黒の発色を良くするため用います

※ CMYKコードは0~100の範囲(1億色(1004)の色表現ができます)

RGB色空間における色の3属性

TV、CRTなどの表示器において、一般的に使用されるカラーテーブルを用い、RGB色空間に基づいた色の3属性(色相、明度、彩度)について記載します

なお、下記の項でマンセル表色系の色の3属性について記載してますので参考になさってください

※ 参考 1.光について>5)演色性

❍ 色相

下左図に色度図を示しますが、この色度図の外側が色相(色合い)

光の場合はR-B・B-G・G-Rの組み合わせ

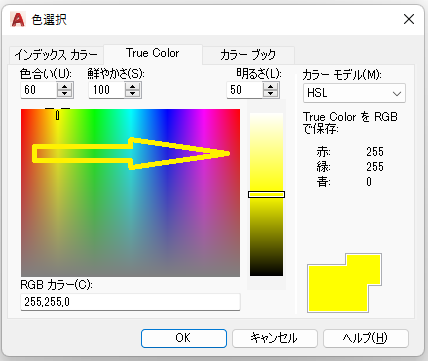

また、下右上図はカラーテーブル(用いたカラーテーブルはCADのものですが、Officeなどのソフトでもほぼ同じ)

図中に黄色の矢印を示しますが、これが色相

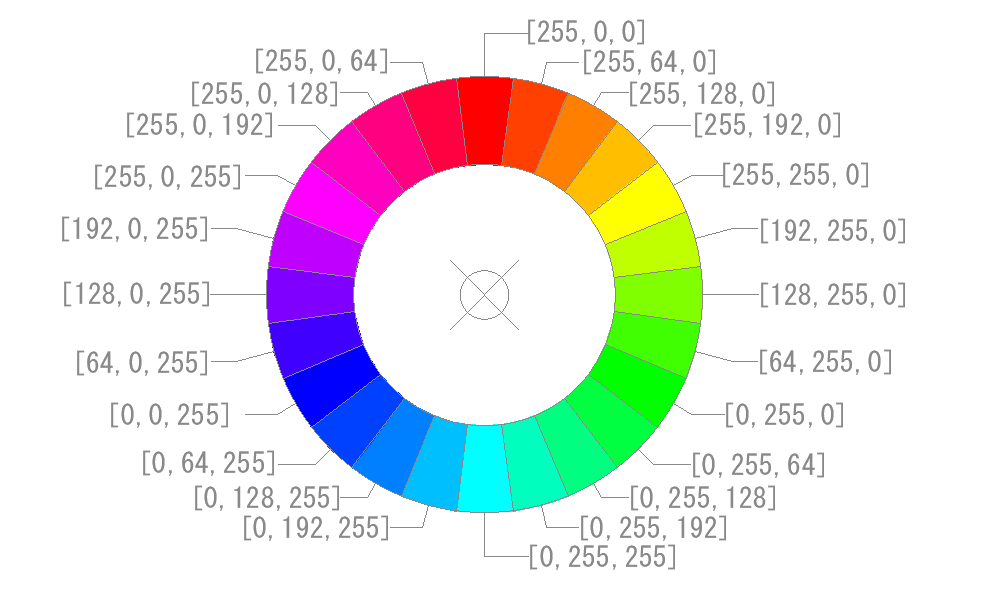

下右図の下段にR-Y-G-C-B-Mを24分割して円形に並べた色相環を示します

この色相環の外側に数字が振ってありますが、各色相のRGBコード

❍ 明度

明度は色の明暗

一般的に 0~100の範囲で示され、明度0は黒・明度100は白

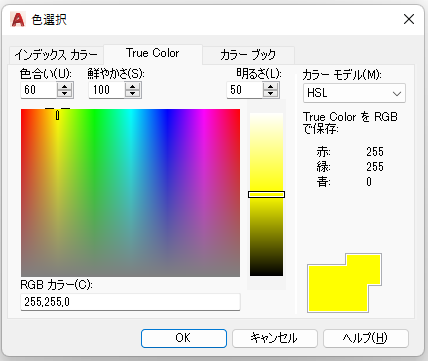

CRTなど光の3原色に基づく場合、「暗」は光を弱くすればよく、例えば黄のRGBコード(明度50)は [255, 255, 0]

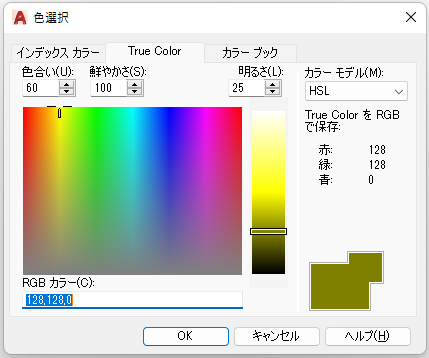

明度25の場合はRGNコード [128, 128, 0]

明るくするには白を加えます

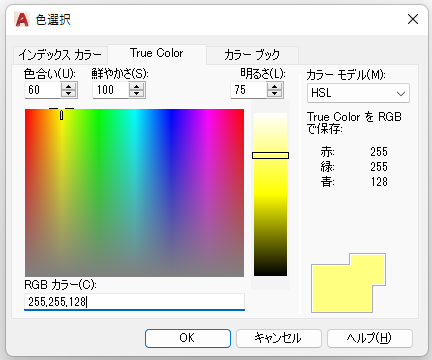

例えば、黄の明度75のRGBコードは [255, 255, 128] ですが、分解すると 黄[127, 127, 0] + 白[128, 128, 128] です

下図に明度75, 50, 25のカラーテーブルを示します

明度75 [255, 255, 128]

明度50 [255, 255, 0]

明度25 [128, 128, 0]

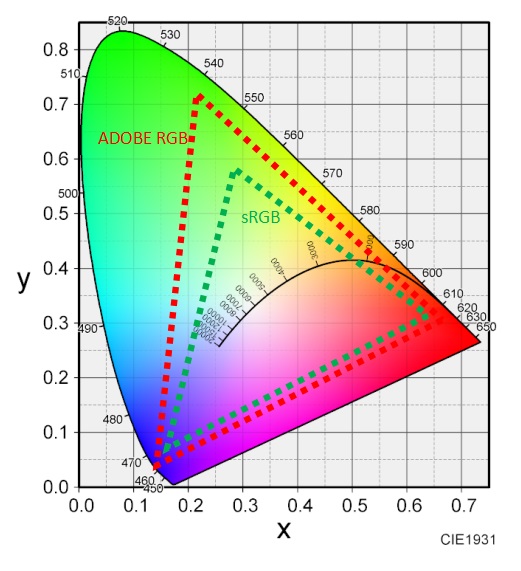

❍ 彩度

明度は色の鮮やかさ

一般的に 0~100の範囲で示され、彩度0は灰・彩度100はカラーテーブルの一番上の色

灰のカラーコードは白 8255, 255, 255] と黒 [0, 0, 0]の中間なので [128, 128, 128]

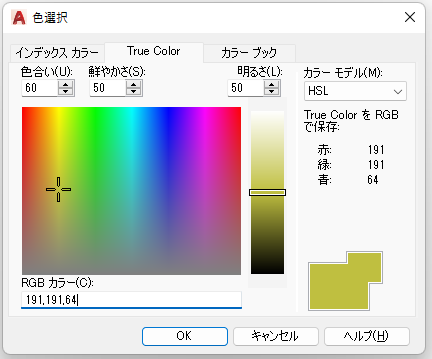

彩度を下げる操作は元の色を減じながら灰に近づけることです

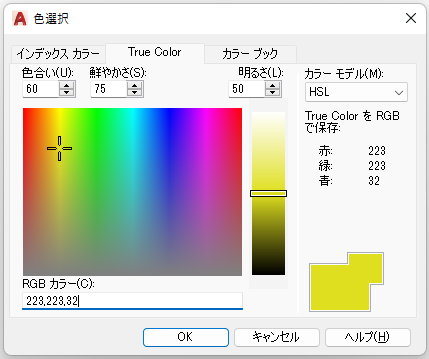

例えば、彩度100の黄 [255, 255, 0] を彩度75にする場合

黄 [255, 255, 0] + [-128*(1-0.75), -128*(1-0.75), 128* (1-0.75)] = [223, 223. 32]

下図に黄の彩度75, 50, 0のカラーテーブルを示します

彩度75 [223, 223, 32]

彩度50 [191, 191, 64]

彩度0 [128,128,128]