通常撮影時WB(ホワイトバランス)の設定はオートで、レタッチで調整すれば良いみたいな私です

ただ一緒に撮り歩く写真家の方はWBに気を使ってます

確かに出来上がりの写真は色のバランス、自然さなどで彼の作品が上です

WBて何?と言ったところ、天候と色温度の関係、WB設定を [晴天] / [曇天] に切り替えるとどうなるかを記載します

❍ 色温度とは

色温度を理解する上で炭に火を入れた状態を思い浮かべて頂ければと思うのですが、そのままだと1000℃程度の温度で赤褐色な色合い、ファンを用いて強制的に空気を送り込むと炭の温度は上がり、徐々に明るさが増し橙色へと変化します

このように物体は温度に応じた放射光を発します

放射光のスペクトル分布を物体(仮想的な完全黒体)の温度で定義したのが色温度です

❍ 物体温度と放射光のピーク波長

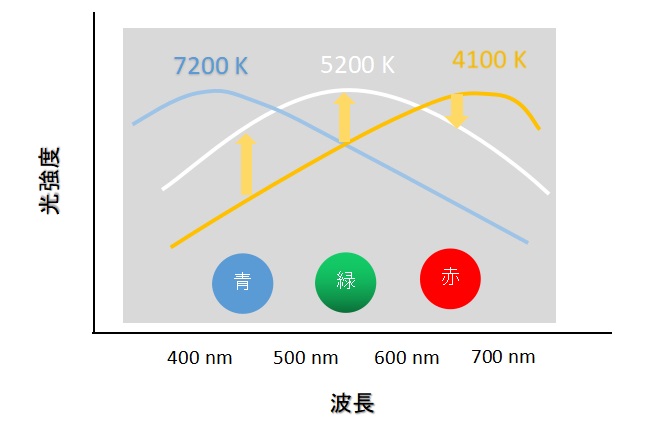

放射光の波長のピーク値は物体の温度が低温から高温になるに従い短波長側にシフトします

この様子を模擬的に示したのが下図で、4100 K(ケルビン)の場合は700 nmに放射光のピークが、5200 Kの場合は550 nm近傍に、7200 Kの場合は400 nm近傍にピークが来ます

❍ WB(ホワイトバランス)につて

例えば4200 Kのランプの下で撮影すると、赤が強く緑と青が弱いので白い対象物が橙色に撮影されます

白いものは白く撮影したい場合、カメラの撮像素子の赤を感知するセルのゲインを下げ、緑と青のセルのゲインを上げる必要があります

白を白く撮影するための撮像素子のRGBのゲイン調整をWB調整と呼びます

❍ 天候と色温度

・晴天時

晴天の場合、色温度が高いように思えますが逆に色温度は低くいです

太陽光が地表に降り注ぐ際に大気層を透過します その際、大気の分子は光のエネルギーによって振動し光を散乱します

この現象は輻射と呼ばれ、波長が短いほどその度合いが大きく、また波長の4乗で影響するため波長の短い光(青)ほど著しく散乱・減衰し、地表に届き難くなります(空の色が青色なのはこの散乱の影響です)

結果、色温度は低くなります・・・5000 K~ 5500 K

・曇天時

曇り空の場合、太陽光は雲の水分によって吸収されます

水の吸収率は長波長の光ほど高く、短波長の光は少ない特徴があります

従って、赤色が弱く青色が強いスペクトル分布になり、結果色温度が高くなります

色温度・・・6000 K~ 6500 K

・日の出(朝焼け)/夕暮れ(夕日)

太陽からの光は大気によって屈折します 屈折率は波長が短いほど大きいです

このため日の出の時は波長の長い光(赤)がまず観測者に届き、次いで黄色、青色の順に届きます(夕暮れ時は日の出と逆)

朝日/夕日がきれいだなと感じる状況だと、色温度は2000 K~3000 K程度

・吹雪

このページの執筆時、外は深々と雪が舞う吹雪です

カラーメータを取り出し色温度を測定しました なんと色温度は 17000 K

冬季間よくと登山をするのですが、吹雪の日に撮影した写真は赤紫になります 標高が高いので近赤外線の影響かと思っていたのですが、逆で近紫外線の影響だったようです

❍ WBの設定と効果

[晴天]モード

先にも記載しましたように、晴天時の色温度は5000 K~ 5500 Kで、白が最も白く見える色温度です

従って[晴天]モードにしますと、WBは調整されません

[曇天]モード

カメラのWBを[ 曇天 ]モードにすると青のゲインが下がり赤のゲインが上がります

ポートレート撮影では肌を健康的できれいに撮影したいので、WBを[曇天]モードに設定して赤身を増すのが良いでしょう

それとシミ(メラミン)は短波長の光を吸収しやすいので、青が強いとシミが目立ちます その点でも[曇天]モードは有効です

[カラーフィルター]モード

[カラーフィルター]モードを使用しますとWBの調整が細かくできます

青空をより青く撮影したい場合は[カラーフィルター]の色温度を下げ、肌の色をより健康的に撮影したい場合は[カラーフィルター]の温度を上げるなど細かく調整できます