はじめに

下写真は全天球レンズを撮影したもので、左図が入射面、右図が射出面

両写真において白く見える箇所が入射瞳、射出瞳

入射瞳は入射面から見た絞りの像、射出瞳は射出面から見た絞りの像

以下、入射瞳と射出瞳の光学的な意味について

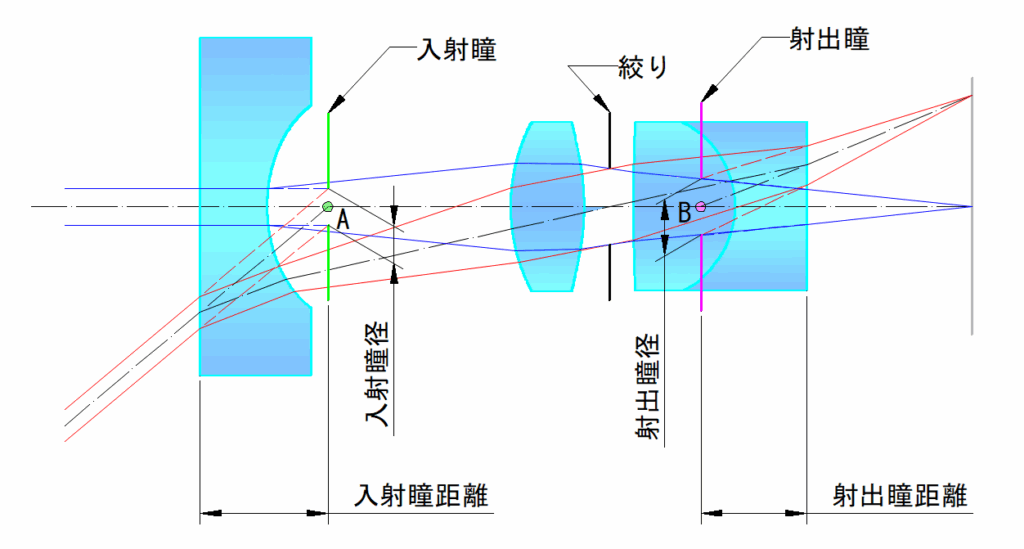

入射瞳・射出瞳とは

下図において青と赤の実線は絞りの端の箇所を通過する光線の軌跡

入射面から見た絞りは入射光線の延長線上(青・赤の破線)に見えます

この青と赤の破線の交点の口径が入射瞳径、先端レンズからの距離が入射瞳距離

射出面から見たときも同様で、

青と赤の光線の延長線上に見えるのが射出瞳、青と赤の破線の交点の口径が射出瞳径

終端レンズからの距離が射出瞳距離

入射瞳(Entrance Pupil)

※ 光学設計上、入射瞳径や入射瞳距離はあまり気に掛けることがありません

ただ、下記のような影響要因があります

・ 双眼鏡などのアフォーカルな光学系の場合、入射瞳径と射出瞳径の比が倍率です

眼と接眼レンズの光軸がズレても光線蹴られが生じないようにする(射出瞳径を大きくする)には入射瞳径が影響します

・ 入射瞳位置とレンズ口径、周辺光量比には密接な関係があります

・ 広角なレンズは入射瞳の位置が手前(入射瞳距離が短くなる方向)に移動します

経験的にですが入射瞳距離と収差は多少の関係があるようで、終盤の設計では入射瞳位置を調整しながら収差軽減を行う場合があります

・ 広角レンズの場合、周辺がより暗くなります

周辺の光量を上げるのに周辺部では多くの光量を取り込む必要があり、この際入射瞳に収差を持たせて対策する場合があります

射出瞳(Exit Pupil)

※ 光学設計上、射出瞳位置は重要です

・ 射出瞳距離は周辺光量に影響します

射出瞳距離が遠位にあるほど周辺光量の低下は小さくなります

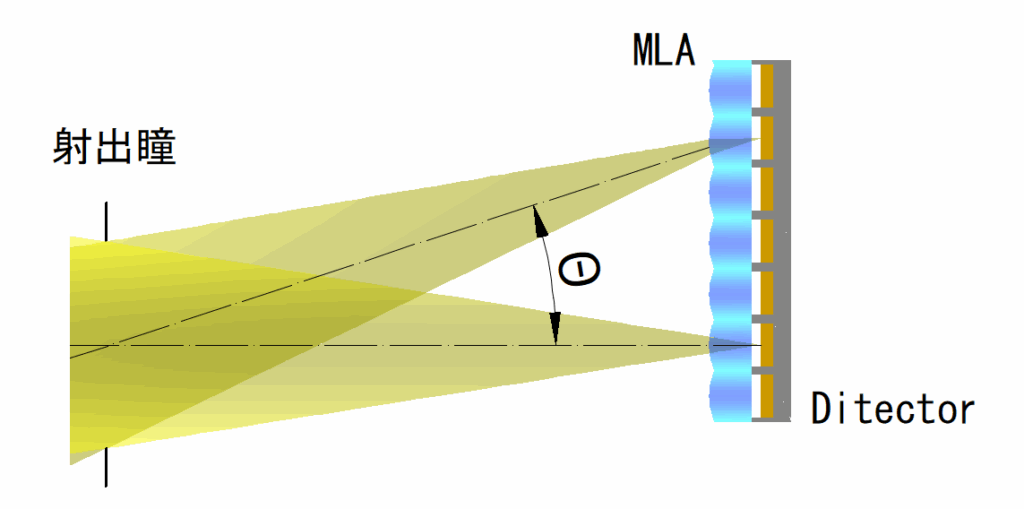

・ CMOSなどの撮像素子は、周辺の受光量を上げるためにセル上にMLA(マイクロレンズアレー)を搭載してます

下左図はその概要図です

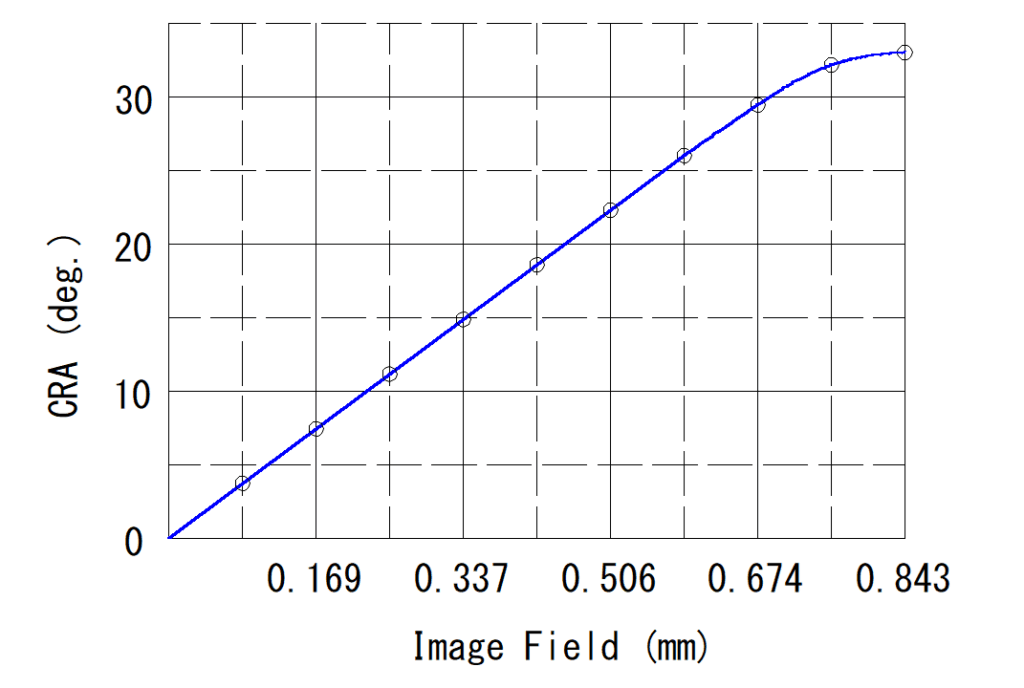

下右図はマイクロCMOSセンサーの画角に対する主光線入射角の関係を示す例です

画角に対する主光線入射角(CRA_Cheif Ray Angle)にズレがあると光線蹴られが発生します

このCRAをコントロールするために射出瞳位置を適切に制御します