朝日・夕日が大きく見える理由は、太陽が低い位置にあると地上の物体との兼ね合いで視覚的な錯覚が生じるためです

ただ果たしてそれだけでしょうか?

と言うことで、光学的に解析するとどうなのか検証してみたいと思います

要因として考えられる項目は、

・ 大気のレンズ効果

・ 大気中の微粒子(塵、微小な水滴・・・)

※ 下左右写真は下記URLからの引用です

https://river3.blog.fc2.com/?cat=14&page=0#entry1572

算出条件

太陽の大きさ、距離

・ 太陽の直径 1,400,000 km

・ 太陽までの距離 149,597,870 km

※ 地球から太陽までの距離は約1.5億 km、光の速度を30万 km/ sec.とすると、その光が地球へ届くのに約500秒

随分遠くですが、サイズもすごい

手持ちのフルサイズカメラ(24 x 36 mm)+焦点距離 600 mmのレンズで撮影すると

地球の大きさ

・ 地球の直径 12,756 km

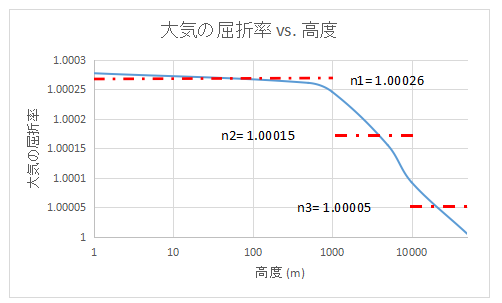

大気の屈折率

0~ 1 km 1.00026

1~ 10 km 1.00015

10~ 50 km 1.00005

※ 地上での大気の屈折率は約1.00028

※ 高度と大気の屈折率の関係が分からないので気圧に比例する値と仮定

※ 大気の屈折率は分布屈折率ですが、近似的に3層構造にモデル化

大気のレンズ効果

大気レンズの焦点距離

上記「大気の屈折率」を用い焦点距離と太陽の見え方(倍率)を算出しました

結論ですが、大気のレンズ効果は非常に低パワーで、太陽の見え方に影響を与える程ではありません

焦点距離 24,580,000 km

見え方 1.000004 x

大気レンズの球面収差

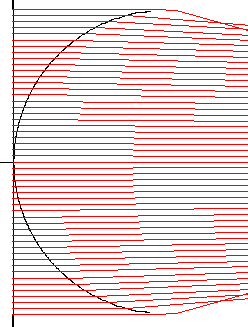

下左図は大気層(円弧部分)に平行光線が入射した状態

この図において、上下部の光線が大きく屈折しています

これは球面収差の影響で、太陽が低い位置にある朝日・夕日の場合、この影響で太陽が拡大されて見える可能性があります

このシミュレーションを照明解析ソフト(ノンシーケンシャル)を使用して行ってみました

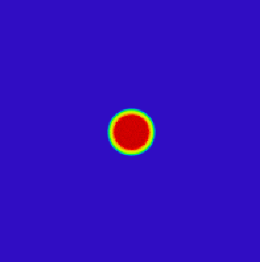

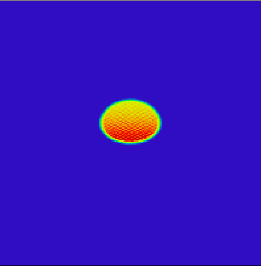

下中図は真上に太陽がある場合、下右図は太陽が水平線・地平線近くにある場合です

何となくですが、太陽の横方向が大きく拡大される結果です

※ 宇宙空間をそのままソフトに落とし込むのは、解析できる数値範囲を超えてしまいます

このため、今回のシミュレートではかなり近似したモデルを使用しました

大気中の微粒子の影響

大気中の塵や微小な水滴による散乱によって、太陽の輪郭ボケが発生し、大きく見えます

特に朝日の場合、地表と大気の温度差によって水蒸気が微小な水滴になりやすいのでこの影響が大きくなります

結論

朝日・夕日が大きく見える理由ですが、

視覚的な錯覚による影響が大きいですが、大気レンズの球面収差の影響や大気中の塵、水滴による散乱等の物理的な影響が多少あります