はじめに

透明な媒質内を光が減衰せずに透過する場合、その光を見る事はできません

もし太陽からの光が大気中を減衰せずに透過してくると、晴天時は日中の空も夜間と同じ星空です

日中、空が青く見えるのは青の光が散乱し目に届くためです

雲が白く見えるのは、可視域の光がほぼ均等に散乱するためです

これらの現象(散乱)について、

青空

大気を構成する分子は概ね窒素と酸素です

その分子のサイズは0.3 nm程度で、光の波長と比較するとかなり小さなサイズです

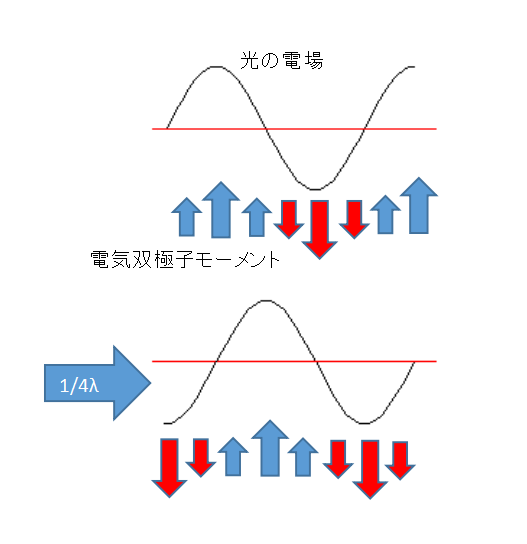

この条件下では光の電場の影響で大気分子の電子の移動が生じ、大気分子は分極します

下左図にその様子を示します(上図は大気分子の分極状態、下図は光が1/ 4λ移動した状態)

※ 光の電場の影響で大気分子の電子が移動し分極し、光の振幅に応じ振動します

この分極状態の振動は電子の加速度運動(エネルギー)と言い換えられ、

この影響によって光の方向が変化し光は散乱します

※ この光の方向の変化を「レイリー散乱」と呼びます

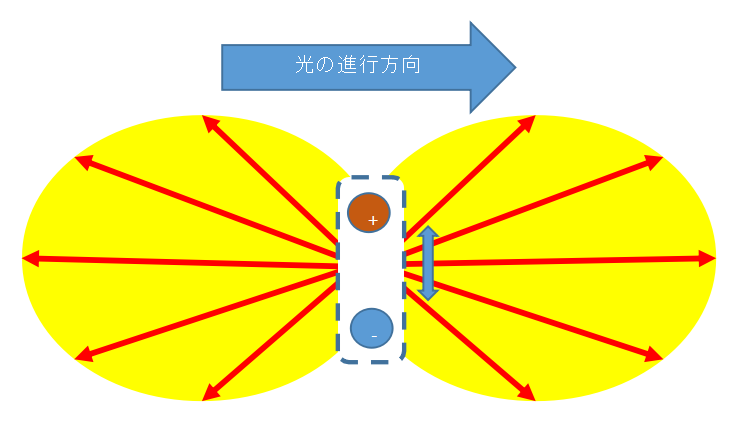

レイリー散乱は光の前方と後方に大きく作用します(下右図)

→ 地上で見る青空の色と宇宙から見る地球の青さは(多分)同じ?

※ レイリー散乱は光の周波数の4乗で大きくなります

→ 周波数の高いX線、紫外線や可視域の青等が大きく散乱します

→ 朝焼け、夕焼けは大気を通過する光路長が長く、波長の短い光はほとんど散乱し地上に届かないためです

白い雲

光の波長に対し粒子(分子)の大きさがかなり小さい場合、上述のレイリー散乱が生じますが、

光の波長と同程度場合はミー散乱です

例えば、煙草から立ち上る煙は青紫で、吐き出される煙りは白色

煙草の煙の粒径は数10 nm~と光の波長に比べ小さいのレイリー散乱によって短波長の光が散乱し青紫に見えます

吐き出される煙は体内の水蒸気が凝集して数100 nm~になるので、ミー散乱により白色に見えます

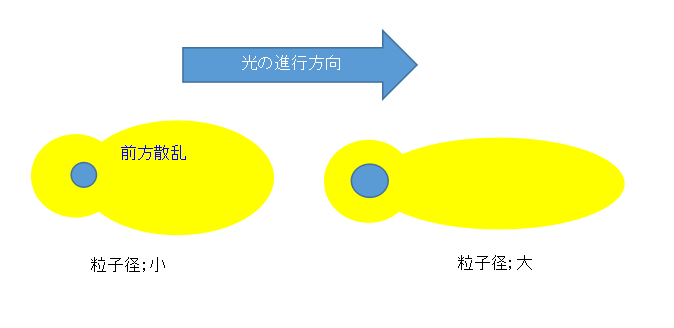

下記図のミー散乱の模擬図を示します

ミー散乱の特徴

・ 波長依存性が低くい(どの波長帯域の光も同じように散乱する)

→ 散乱光は白色(雲が白色に見える理由)

・ 後方散乱が主で側方、後方の散乱は小さい

→ 順光の場合、雲が多少青みがかって見える(ミー散乱の影響が少なくレイリー散乱の影響を受けるため)

・ 粒径が小さい場合前方散乱が小さく、粒径が大きいと前方散乱が大きい