概要

虹は観測者の後方に光源(太陽)があり、前方に水滴の壁があるときに見えます

虹は水滴の壁の表層で発生します

虹は主虹と副虹があり、各々どのような原理によるか記載します

主虹

主虹と副虹

主虹

❍ 主虹の発生原因

主虹は水滴に入射する光線の「屈折→反射→屈折」した光線です

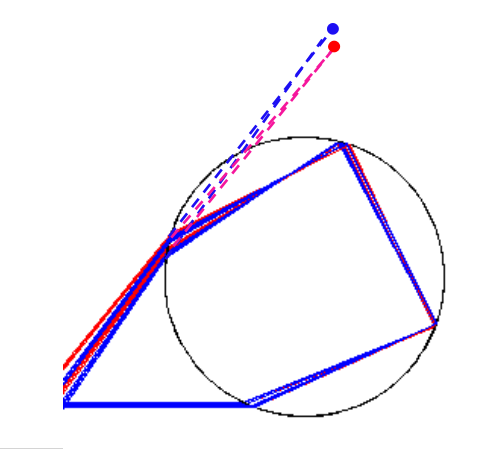

下左図に水滴に入射した光線の様子を示します

ピンクの光線は拡散していますが、緑の線は拡散せずに射出しているのが分かります

この拡散せずに射出される光線が主虹として観察されます

※ 拡散する光線は目に届き難いので、知覚できません

※ 入射光線と拡散せずに射出する光線の角度は約40°です

下右図は下左図に示すディテクター(検出器)のエネルギー分布を示します

上5本の光線束(ピンク)は拡散し、最下部の光線(緑)は拡散していない様子が確認できます

❍ 色分解の原因

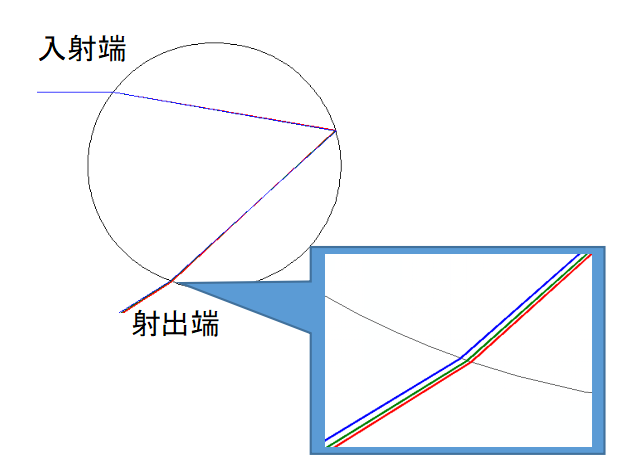

下左図は短波長(青)、中波長(緑)、長波長(赤)の光が水滴に入射した状態です

短波長の光は屈折角が大きく、長波長の光は屈折角が低いので入射端、射出端で色分解が生じます

下左図の青枠は射出端の拡大図ですが、赤に対し青が大きく屈折する様子が確認できます

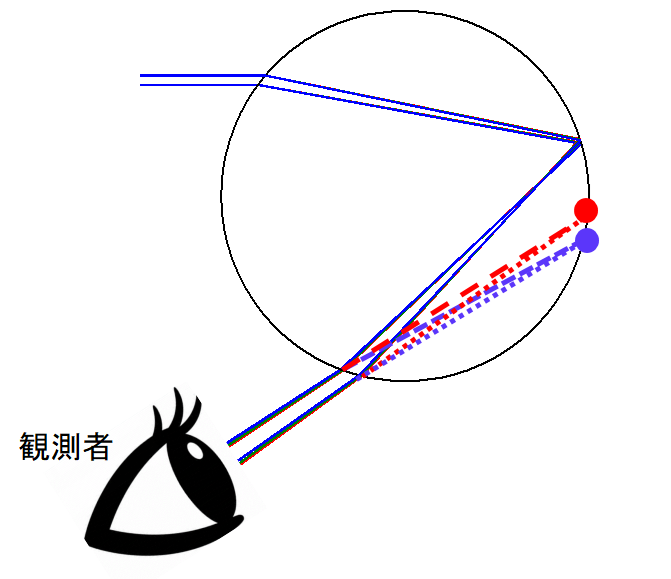

下右図は僅かに離れた箇所に2本の光線が入射した状態です

観察者から見ると、その2本の光線の延長線上の接点に発光点があるよう観察されます

※ 主虹において、長波長の光が外側、短波長の光が内側に見えます

副虹

❍ 副虹の発生原因

副虹は水滴に入射する光線の「屈折→反射→反射→屈折」した光線です

※ 副虹は主虹と比較し反射回数が1回多いです

反射率は1回当たり約3.2%なので、主虹と比較すると明るさはおよそ1/ 30程度になります

下左図に水滴に入射した光線の様子を示します

ピンクの光線は拡散していますが、緑の線は拡散せずに射出しているのが分かります

この拡散せずに射出される光線が副虹として観察されます

※ 拡散する光線は目に届き難いので、知覚できません

※ 入射光線と拡散せずに射出する光線の角度は約52°です

下右図は下左図に示すディテクター(検出器)のエネルギー分布を示します

下側の光線束は拡散し、最上部の光線が拡散していない様子が確認できます

❍ 色分解の原因

下左図は僅かに離れた箇所に2本の光線が入射した状態です

観察者から見ると、その2本の光線の延長線上の接点に発光点があるよう観察されます

※ 主虹と比較して反射回数が1回多いので、副虹は長波長の光が内側、短波長の光が外側に見えます