はじめに

釣りをされる方だと魚影を見やすくするのに、偏光メガネを使用される方も多いと思います

下写真の左側は通常の見え方、右写真は偏光メガネをカメラ前レンズに装着して撮影したもの

左側写真は水面の反射で水中が見えませんが、右側写真では反射が抑えられ水中の魚影が確認できます

この偏光メガネについて、

偏光メガネと水面の反射光

❍ はじめに

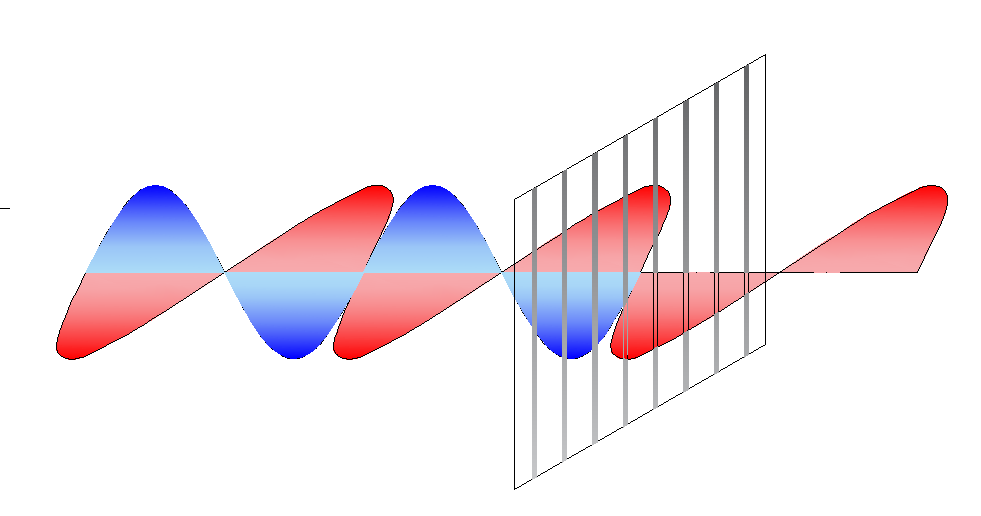

偏光メガネは波長オーダのグリッドが縦に並んだ構造で、偏光板(回折格子)と呼ばれます

下図に偏光板(縦にグリッドが並んだ状態)へ、そのグリッドと電場の動きが垂直な光(赤)と平行な光(青)が入射状態を示します

グリッドに垂直な光(赤)はグリッドを透過しますが、グリッドに平行な光は電場の動きが制限され透過しません

この特性を利用したのが偏光メガネです

❍ 水面での反射光

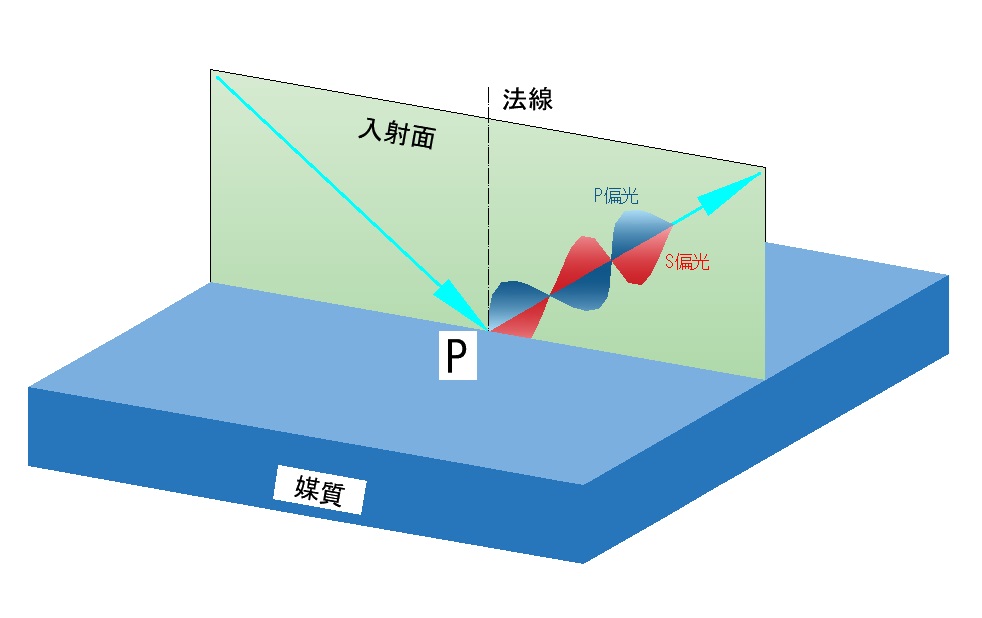

下左図に水面に自然光が入射した状態を示します

自然光は電場の向きがランダムです

この自然光が水面(媒質/誘電体)に入射すると、その反射光は電場の向きが揃ったp偏光とn偏光となります

※ 誘電体_電気を通し難い材料で、電場の影響で分極する性質の材料

※ 媒質の法線とし入射光がおりなす面を入射面

入射面に電場の動きが平行な光をp偏光、入射面に垂直な光をs偏光と呼びます

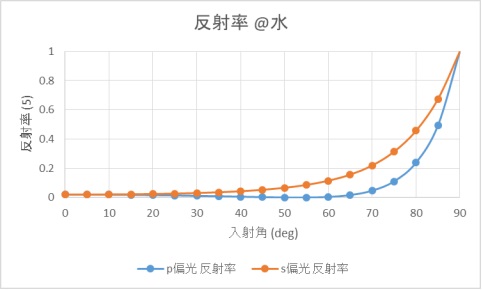

下左図にp偏光とs偏光の反射率を示します

p偏光は入射角が大きくなるにつれて反射率が大きくなります

これに対しs偏光は60°近傍のブリュースター角までは反射率が低下し、それを過ぎると大きくなる特徴があります

❍ 偏光メガネ

偏光メガネはグリッドが縦に配置される構造で、p偏光を吸収します

s偏光は透過しますが、s偏光の反射はp偏光よりも小さく、またブリュースター角近傍での反射はゼロなので、概ねの反射光をカットすることができます