星空を撮影する時のカメラの設定ですが、

・レンズ ;F値をできるだけ小さく(明るく)

・フォーカス ;多少(前)ボケ

・シャッタースピード;バルブ(数十秒)

・WB ;色温度を低めに

・ISO感度 ;高めに(ノイズの影響があるので1000~2000位が限界か?)

と言ったところと思いますが、結構難度が高いです

星景撮影用には赤道儀などいろいろなグッズがありますが、このページではカメラの設定に影響するフィルターについて

❍ ソフトフィルター

星は無限遠の物体なので無収差レンズで撮影すると点に撮影されるだけです

白点の集まりでは味気ないので多少フォーカスをずらすのですが、F値を低くした状態での調整は難度が高いです

これを解決するのがソフトフィルターです

ソフトフィルターは一般的にガラス面をエッチング処理などで粗したフィルターで

面粗度はRMS粗さで20 nm~50 nm程度、面粗度が上がると光の拡散度合いが上がります

※ 鏡面はこの1桁以下小さい値

面粗度の大きな面は光を拡散しコントラストを低下させます

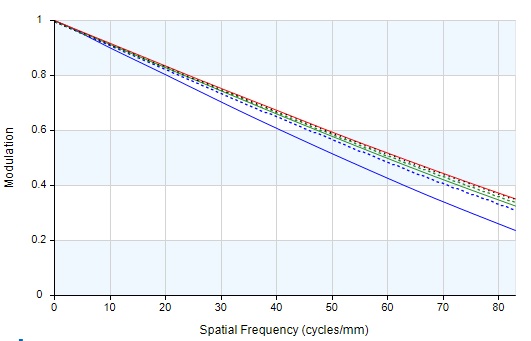

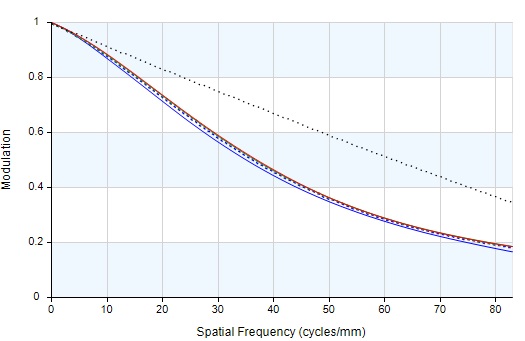

下左図はソフトフィルター無し、下右図は有りの空間解像力をモデル化した図

低周波に比較し高周波のコントラスト変化(低下)が大きいので、地上の物体などは見た目が変わらず、星がブロードに撮影できます

ソフトフィルター無し

ソフトフィルター有り

❍ 街路灯の光カットフィルター

ここ南会津町は山間部で星空撮影に適しています

ただそれでも撮影してみると、赤カブリに撮影されます

これは街路灯の光が散乱していることが一原因です

街路灯は寿命、発光効率の観点から放電灯(水銀灯、ナトリウム灯)が多く使用されます

放電灯は使用するガスの種類により特定の輝線スペクトルがあります

※ 水銀灯 _404, 436, 546, 578 nm

ナトリウム灯_589 nm

この輝線スペクトルを除去すれば印象的な星景撮影が可能になります

誘電体膜タイプと材料自体に吸光機能を持たせた色ガラスタイプがあります

誘電体膜タイプは入射角が大きくなると特性が長波長側にシフトしますので広角撮影には不向きです

色ガラスタイプは入射角によって光路長の変化が生じるので正面と端で吸光率が変わりますが、波長シフトが生じないので広角撮影には向いています